前回の記事では、ログハウスの外形、屋根工事までいきました。

今回の記事では、建具取り付けからいきます。

ログハウスを建てる作業手順

まずは、今回のログハウスを建てる作業手順です。大まかに以下の手順を踏めばログハウスが建てられると思います。

今回はSTEP5の建具取り付けからになります。

配送されてくるログをうけとります。建てるときのことをある程度考えてスペースを設ける必要があります。

依頼作業

建物の基礎にはいくつか種類がありますが、今回の場合は束基礎でやっています。

依頼作業

最もログハウスを建ててるなーと感じられるものですが、結構あっという間です。

共同作業

屋根の下地として、アスファルトルーフィング(屋根防水の要になる防水シート)を張ります。ここまでやれば、いったんは雨がふっても大丈夫。その後、今回はログ付属のアスファルトシングルで、屋根の仕上げをしています。これも黙々と・・・結構きつい作業です。

セルフ

ドアや窓などを取り付けます。かなりの重さがあるので、ヘルプをたのみました。。。

共同作業

トイレや流しをつけるため、屋根工事完了前に床張をしました。黙々とやる作業になります・・・

セルフ

トイレの設置、流しの設置、水道ポンプの設置、合併浄化槽の設置など、水回り工事です。

依頼作業

接道の電柱からの電線引き込み、内部コンセントや外コンセントの電気工事です。

依頼作業

ログを組み立てただけだと、ログ材と屋根材やログ材と床材、建具とのすき間の処理をします。

セルフ

ログを紫外線や雨から守るため、ログハウス全体を塗装します。

セルフ

実際にログハウスを使い始めてからちょっとしたDIYをしています。ご参考までに

セルフ

建具取り付け

建具取り付けは自分でと思っていましたが、ドアも窓も重い。。。

とても一人では支えられない、嫁にとも思いましたが、かなりきつい・・・

というわけで、造園業者さん登場です。きてもらっちゃいました。

ドアと窓が付属でついています。写真とっていなくてすみません。。。

個別に金額を見るとこの建具だけで20万・・・キットで買ったほうがお得です。

ペアガラスにもなっていて、かなり重厚な作りです。その分、重いです。

取り付けの説明書は下の写真のとおりですが、まずは建具にビスでついているさんをとりはずして、ログに固定します。そのさんに対して建具の水平垂直をみながらとりつけていきます。これがまぁ結構傾いていて、おしたりビスで調整しながらとりつけていきました。(造園業者さんにだいぶやってもらいました。)

この説明書にも記載されていますが、上の部分はログハウスのセトリング対策で3,4センチあいています。そのあいている部分には、断熱材をいれて、額縁で隠すというところまでやって完成です。

今回購入したリル8には断熱材はついていなかったので、購入する必要がありましたが、ほんのちょっとのグラスウールを手に入れるのはなかなかやっかいで・・・(もったいなくて・・・)、ベスト・ログ研究所の方に相談したら通常のログハウス建築で使っているものをあげるねーってことで送ってくれました。綿のような感じのものでした。

横とかの隙間には、これ、発砲ウレタンのスプレーです。

これは、床板とログの隙間などにも活用しました。

こんな感じでもこもこになるので、はみでたところをカッターできって、額縁で建具の周りを囲って仕上げました。なので、この辺は外からは見えません。3枚目の写真のような感じで、10cmくらいの幅の板で囲った感じになります。(この写真は外側からですが、内側も同様にしています。)

必要なもの

・インパクトドライバ

・コーススレッド

・水平器

・発砲ウレタン

・断熱材(グラスウール等)

・カッター

内装

次は内装です。といっても床張だけです。黙々のセルフ作業です。やりはじめたら、最後までやらなきゃ気がすまなくなり、夫婦2人で23時ころまでかかってやりました。作業内容の説明はこんな感じ。

1枚目を打ち込み。釘を打ち込んでからポンチでおしこみ(板の凸凹をあわせていくので、釘が出っ張っているとうまくかみあわないので、凸からでっぱらないように釘をピンポイントでたたきこんで頭を沈ませる感じ)、凸にだーっとボンドをぬり、次の板の凹を凸に合わせてかみ合わせて同じように釘打ち。この作業をひたすら繰り返します。うまく凸凹を合わせるのには、あて木をしながら金槌で叩いて、なるべく隙間ができないようにしていきます。

作業をして悔やまれるのは、最初の方で隙間ができてたときに、「まぁ素人仕事だからね」といってあきらめて次をやっちゃったこと・・・最後の方でやっぱりぴったりはまらなくて、丸鋸で最後を切り落とすのがむずかしくなりました・・・。

なにごとも「素人仕事だからね」って思いはとりはらって、こだわってやった方がいい!教訓を得ました。

これだけで写真がとれていないので、次の水回り工事の写真で床も一緒にお見せします。遠目からはきれいです。

必要なもの

・金槌

・釘

・ポンチ

・あて木

・ボンド

・根気

水回り工事

水回り工事は、造園業者さん経由で設備屋さんに依頼をしています。依頼した作業は、大きく3つです。

ぶっちゃけこの水回り工事が今回のログハウス建築の中で一番お金がかかっています。水回り工事は配管距離が長いと高いです・・・

- 沢水のひきこみ

-

土地の山側から土地を横切っている沢水を引き込み、タンクにため込む工事。

- 水栓工事

-

引き込んだ沢水をポンプで、ログハウス内に引き込み、

・流し台から水がでるようにする(電気温水器経由)

・水洗トイレに水がいくようにする

・外水栓から水がでるようにする - 下水処理

-

流し台、水洗トイレの排水について下水処理する(きれいな水にして沢水に戻す)

作業ごとにやってもらった内容を整理しました。

沢水の引き込み

まずは沢水をひきます。

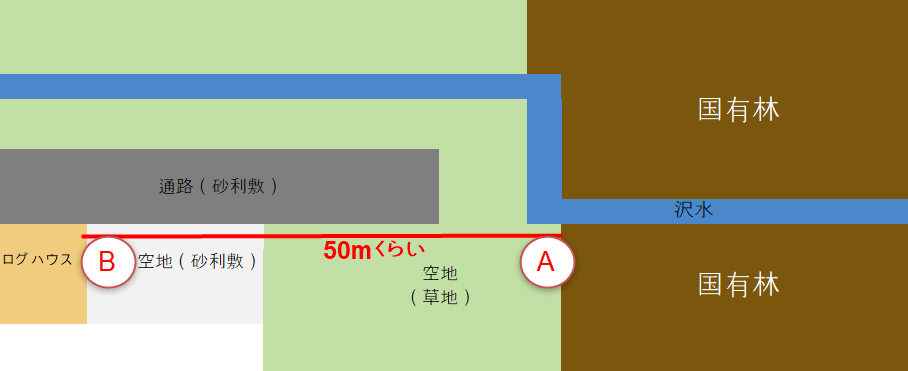

沢水をひくところからログハウスまではこんな位置関係です。

右側の国有林の山を下ってくる沢水を左側のログハウスまで持ってきます。

最初設備やさんは、A地点から直でB地点に設置する受水槽に直接沢水を持ってこようとしていましたが、さすがに直は・・・ってわけでA地点で一度タンクにためてオーバーフローはそのまま沢水に戻せるようにしてもらいました。でももっと工夫が必要でした・・・今のところ(1年半)、AからBの間が詰まったりということはなく流れていますが、A地点のタンクは1年ほどで泥がたまって、流しの水が濁るようになってしまいましたので、今は多少工夫をしています。

それはまた別の機会にしますが、きちんとA地点で取水してそのまま地下を通して、B地点の受水槽まで水をもってこれるようにしてもらいました。当初の取水口はこんな感じです。寒い季節の写真です。オーバーフローからの水が凍ってますね。。。

水栓工事

受水槽と水道加圧用ポンプをセットにした製品をいれてもらい、ログハウス周辺の配管をしてもらい、流し、トイレ、外水栓で使えるようにしてもらいました。

でもね、これ、意外と外にでてるんですよ・・・こんな感じ。まぁ、見た目はイマイチですね・・・

とにもかくにもここから、水を送り出して各水洗に水を送っています。

外にでている配管には凍結防止ヒーターをつけてもらっています。

各水栓はこんな感じです。って、よくわからないですが・・・

お気づきでしょうか。はい、蛇口がついた写真がありませんでしたが、このシンクに水が流れるようにつけてもらっています。このログハウス自体は、配管ができるようになっていないので、壁に穴をあけて通しています。レトロな(決しておしゃれじゃない)蛇口がついています。こういうの。付け替えようと思いながら、いまでもまだこのまま使ってます。

ガス給湯器を造園業者さんには薦められましたが、そのためにプロパンガス設置するのも嫌だったので、電気温水器を経由して、この流しにお湯がでるようにしています。

電気温水器は、こちらです。結構お手軽にお湯を使えるのでいいです。値段もそんなに高くはありませんし、コンパクトに流しの中に納まります。

下水処理

下水処理には合弁浄化槽を設置しています。流しからの排水、トイレからの排水を微生物の力で浄化してきれいな水にして流してくれるものですね。

下水が整備されていない地域ではだいたい補助金がもらえるようです。塙町でも補助金がもらえました。

一番小さいサイズですが、それなりに高いです。また、この下水工事はなかなかの費用が掛かりますので、補助金はなんとしてももらったほうがいいと思います。

まわりを確りとコンクリでや砂利で沈み込まないようにして設置します。地上からはこんな感じの見た目になります。

ここからの排水も距離があるので、なかなかの金額になりました。時間があれば、配管の穴掘りをするとかそういう交渉をして値段も下げられると思います。

この浄化槽できれいにされた水が、地下の配管をとおって、敷地内の一番下流部分の沢水に流されます。

浄化槽にはブロアと呼ばれる装置が必ず必要になり、微生物に酸素を送ったり微生物と排水を接触させるように内部を攪拌するような役割をしてくれるそうです。24時間動いているので、夜中もぶーんって音がなります。まぁしょうがないですね。。。

必要なもの(といってもほぼやってもらった作業なので、この作業用の工具は含まれていません)

・取水用塩ビパイプ

・水タンク(一次取水)

・水道配管(水タンクから受水槽まで、受水槽から各水栓)

・凍結防止ヒーター

・受水槽ポンプ付き

・トイレ(ウォシュレット付き)

・流し台

・混合栓

・外水栓

・下水配管(流し、トイレから浄化槽、浄化槽から沢水まd)

・5人槽合併浄化槽(クボタ製)

・電気温水器

・コンクリート、砂利

電気工事

次に電気工事です。

当初は、電気工事は自分で電気工事士2種を取得してやろうと思っていましたが、ちょうどコロナの1回目のはやりに重なり、試験が中止に・・・

ってわけで、地元の電気屋さんにお願いをしました。結果的には、ポールを建てる必要もあったので、頼んでよかったです。というか、できなかったか?

土地の前の道路の逆側には電柱(黒丸)がきています。そこから敷地内のポール(赤丸)に引き込み、そこから地中を通して、ログハウスまで引き込みました。また下手な絵を。。。

ポールはこんな感じで。(右側の電柱はNTT(電話)の電柱です)

ここから地中を通します。ここは造園屋さんに配管をやってもらいました。色々ととありがとうございます。

このパイプにケーブルを通してもらっています。

さきほども掲載したブロアの写真ですが、逆側に電気が配線されています。

そこからログハウスの内部、外にこのブロア用のコンセント、受水槽ポンプ側にも外コンセントを配置してもらっています。

コロナが落ち着いたところで無事に電気工事士の試験も再開して、一応取得できたので、次からは自分でやれるようになりました。

必要なもの(こちらも基本依頼作業なので、工具類は不明です)

・ポール(コンクリートや砂利)

・硬質ポリエチレン管

・電気配管

・電気器具(外付けコンセントやケーブル、配電盤、ブレーカーなど)

この電気工事までで水もでて電気もついての生活ができるようになっています。

一気にやってしまえば、たぶん2,3週間ですべて終わってしまうものと思います。

次の記事からは、塗装だったり長持ちをさせるためだったり、快適になるようにみたいなその他工事をご紹介したいと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/26aab864.9470e085.26aab865.5a3ff819/?me_id=1223740&item_id=10178956&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fclover8888%2Fcabinet%2Fyouki7%2Fhpt-30fa.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/26aab864.9470e085.26aab865.5a3ff819/?me_id=1223740&item_id=10000814&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fclover8888%2Fcabinet%2Fkotomi12%2Fkm13n2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/26c28bd4.6288a9d3.26c28bd5.92e4d01c/?me_id=1373767&item_id=10280346&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftaneha%2Fcabinet%2F47jyoukasou%2Fkubota%2Fkz-5.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント